본 기획은 ‘AI 자본주의와 국가의 귀환’ 3부작 중 제2부로, 트럼프 정부의 산업주권 2.0 전략과 AI–전력–데이터 인프라를 중심으로 재편되는 국가 설계의 정치학(Politics of Design)을 다룹니다. 제4장은 트럼프 행정부의 ‘인더스트리얼 웹 팩트(Industrial Web Pact)’를 통해 민간이 헌법을 집행하는 새로운 산업 계약의 출현을, 제5장은 산업주권의 헌법과 책임의 귀환을 중심으로 국가가 다시 헌법의 자리로 돌아오는 과정을 탐구합니다. <편집자 주>

서버의 좌표가 곧 국경의 좌표다 — 데이터와 전력망이 국가의 경계를 다시 그린다. 한미일보 크래픽

서버의 좌표가 곧 국경의 좌표다 — 데이터와 전력망이 국가의 경계를 다시 그린다. 한미일보 크래픽

제2부. 국가의 귀환… 설계의 정치학(Politics of Design)

제4장 트럼프의 귀환과 산업주권 2.0

(Trump’s Return and Industrial Sovereignty 2.0)

트럼프의 귀환은 단순한 정치의 복귀가 아니다. 그것은 자본과 국가의 관계가 다시 쓰인 날이다.

그는 시장을 부정하지 않았다. 다만 국가의 설계권(Design Sovereignty)을 되찾았을 뿐이다.

그는 자유무역의 언어 대신, 산업주권(Industrial Sovereignty)의 헌법을 제시했다.

국가가 산업을 ‘지원’하는 시대는 끝났고, 산업이 ‘국가를 건설(Build the State)’하는 시대가 시작되었다.

1. 에너지 현실주의(Energy Realism)의 귀환

2024년, 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)는 브루크필드(Brookfield)·카메코(Cameco)·블랙록(BlackRock) 컨소시엄과 웨스팅하우스(Westinghouse) 인수 계약을 공식 승인했다.

그 문서에는 한 문장이 있었다.

“민간자본이 국가를 건설할 것이다”

(Private Capital will build the state)

이 문장은 국가의 정당성 기반이 ‘정치’에서 ‘투자’로 이동했다는 선언이다. 자본의 선언이자 국가의 복귀를 의미한다. 즉 국가의 설계자가 더 이상 공무원이 아닌 투자자라는 의미다.

트럼프는 이 계약을 “시장과 정부의 대타협”이라 불렀다.

핵심은 자본이 국가의 정책을 대체하는 것이 아니라, 국가의 사명을 대신 짓는다는 데 있었다.

그는 말했다. “정부가 건설할 수 없다면, 투자자에게 건설하게 하라”

(If the government can’t build, let the investors build it)

이는 1980년대의 신자유주의가 아니라, 2020년대의 산업헌법이었다.

에너지 현실주의란, 기술이 아닌 전력망의 구조를 중심으로 국가를 재설계하는 정치학이었다.

그의 산업정책은 하나의 문장으로 요약된다.

“국가의 안보는 이제 에너지의 안정성(Energy Stability)이다”

2. 인더스트리얼 웹 팩트 ‘민간이 국가를 건설하다’

2025년 3월, 머스크(Elon Musk), 래리 핑크(Larry Fink), 린다 야카리노(Linda Yaccarino)가 주축이 된 ‘인더스트리얼 웹 팩트(Industrial Web Pact)’가 백악관 브리핑룸에서 발표됐다.

AI, 전력, 데이터, 여론망(Media Network)을 하나의 산업 생태계로 묶는 새로운 ‘국가-자본 동맹체’였다.

그 구조는 세 축으로 요약된다.

AI‧전력‧데이터 : 설계의 물질적 인프라

자본‧기업‧국가 : 설계의 법적 주체

여론‧시장‧투표 : 설계의 민주적 정당성

이 협약은 정부가 아닌 민간이 헌법을 실행하는 최초의 산업 계약이었다.

행정명령이 아니라, 계약서(Memorandum of Understanding)가 헌법의 역할을 대신했다.

트럼프는 연설에서 말했다.

“민간자본은 국가를 위해 일하지, 국가 위에 존재하지 않는다.”

(Private capital works for the state, not above it)

이는 과거의 ‘시장 자유’가 아니라 ‘국가 설계’의 복귀였다.

그는 규제를 없앤 것이 아니라, 규제의 방향을 바꿨다.

시장 위의 정치가 아니라, 설계 위의 정치(Politics of Design)로 옮겨간 것이다.

3. 반(反)세계화의 귀환 ‘두 개의 회로, 하나의 경쟁’

미국, 일본, 영국은 2025년 초 ‘AI–Energy Partnership’을 체결하고,

AI 인프라 투자를 동맹 내부에서만 순환시키는 구조를 만들었다.

이른바 ‘Dual Circuit, One Race’ 전략이다.

AI 연산망, 전력 공급망, 반도체 공급망이 모두 ‘동맹 내부 회로(Alliance Circuit)’와 ‘외부 회로(External Circuit)’로 분리되었다.

트럼프의 세계는 자유무역이 아니라 자유 설계(Free Design) 의 질서였다.

그는 세계화를 부정하지 않았다. 다만, 그 회로의 설계권을 되찾았을 뿐이다.

“미국은 주권을 외주화하지 않는다.”

(America doesn’t outsource sovereignty)

이 문장은 한국에 대한 경고였다.

2025년 8월, 미 상무부(Department of Commerce)는 ‘AI 전력·반도체 동맹국 리스트’를 발표했으나, 그 안에 한국은 없었다.

한국은 ‘투자시장(investment market)’으로 분류됐다. 국가의 전략이 아니라, 자본의 상품이 된 것이다.

4. 귀결 ‘시장을 해체하지 않은 국가’

트럼프는 시장을 파괴하지 않았다. 그는 시장의 설계도를 국가의 헌법으로 되돌렸다.

그의 귀환은 ‘보호무역’이 아니라, ‘설계주권’의 귀환이었다.

그는 행정명령보다 기업의 설계도를 더 신뢰했다.

그는 예산보다 인프라를, 규제보다 책임을 중시했다.

그의 시대는 시장을 통제한 국가가 아니라, 국가를 다시 시장의 설계자 위치로 되돌린 시기였다.

그의 귀환은 자본의 복귀가 아니라, 국가의 귀환(Return of the State) 이었다.

제5장 산업주권의 헌법 ‘설계의 책임을 지다’

(The Constitution of Industrial Sovereignty)

국가는 사라지지 않았다. 그저 준비하고 있었다. 그 언어의 이름이 바로 산업주권(Industrial Sovereignty) 이다.

1. 산업주권의 법전 ‘설계의 권리’

AI 자본주의의 본질은 기술이 아니라 설계권의 집중이다.

이제 산업정책은 경제부처의 업무가 아니라 헌법적 과제가 되었다. 미국은 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)을 통해 산업을 안보의 일부로 재편했다.

유럽연합(EU)은 ‘산업주권 선언(Declaration on Industrial Sovereignty)’을 발표하며, 데이터센터와 반도체 시설을 ‘국가 기반시설(Critical Infrastructure)’로 재분류했다.

일본은 GX(Green Transformation) 전략으로, 에너지·원전·AI 데이터 인프라를 하나의 국가 자산으로 묶었다.

반면, 한국은 블랙록의 AI 인프라 펀드 참여를 “외자 유치”로 포장했다. 산업주권을 계약으로 대체한 셈이다.

“산업을 잃은 국가는 국토를 잃은 것과 다르지 않다.”

산업주권의 핵심은 소유가 아니라 설계의 권리(Right to Design)다. 기술을 가지는 것보다, 기술을 어떻게 사용할지를 결정하는 권리가 더 중요하다.

2. 전력주권‘ 에너지가 곧 국력이다’

AI는 전력을 소비하는 도구가 아니라, 전력을 재배치하는 권력이다.

데이터센터는 이제 하나의 ‘전력정부(Power Government)’다.

IEA는 2030년까지 세계 전력소비의 20%가 데이터센터에 쓰일 것으로 전망한다. 그 중 절반 이상은 AI 연산(Computation)이다.

전력의 흐름을 설계하는 자가 곧 국가의 운명을 설계한다.

전력주권(Power Sovereignty)은 단순한 에너지 정책이 아니라, 헌법의 물리적 기반이다.

국가의 전력망은 더 이상 기술 인프라가 아니라, 정치의 근본(Foundation of Politics) 이다.

AI 자본주의의 시대에, 전력은 곧 헌법이다.

3. 데이터주권 ‘정보의 국경을 다시 긋다’

데이터는 영토다.

AI의 훈련 데이터(Training Data)의 70% 이상이 미국 내 서버에서 처리된다.

이는 데이터가 이미 국적을 가진다는 뜻이다.

EU는 「데이터법(Data Act)」을 통해 데이터 생성·가공·이전의 경로를 ‘주권적 권리’로 명시했다.

미국은 「클라우드법(Cloud Act)」으로 데이터 접근의 사법권을 확보했다.

일본은 GX전략 내 ‘데이터 안보(Information Security)’ 항목을 신설했다.

한국만이 아직 ‘데이터 국적(Data Nationality)’을 정의하지 못했다.

데이터를 보유한 자보다, 데이터를 설계하고 이동시키는 자가 주권자다. 정보의 국경은 서버의 위치에 의해 그어진다.

“서버의 좌표가 곧 국경의 좌표다.”

4. 책임의 귀환 ‘효율의 완성 이후’

AI 자본주의는 효율(Efficiency)의 완성 위에 서 있다. 그러나 효율에는 책임(Accountability)이 없다.

트럼프는 말했다.

“정부는 시장을 관리할 필요는 없지만, 그 사명을 소유해야 한다”

(Government should not manage the market, but it must own the mission)

이 말은 AI 자본주의의 역설을 찌른다.

AI는 모든 것을 계산할 수 있지만, 책임을 질 수는 없다. 따라서 국가의 귀환이란 시장의 간섭이 아니라, 책임의 귀환(Return of Accountability) 이다.

국가는 법을 쓰는 손이 아니라, 책임을 지는 어깨다. AI 자본주의는 효율로 인간을 대체하지만, 산업주권의 헌법은 책임으로 인간을 복원한다. 국가는 다시 헌법의 자리로 돌아왔다. 그 헌법은 종이가 아니라, 전력망의 코드와 데이터의 경로 위에 쓰인다.

“AI 자본주의의 다음 문명은 ‘설계의 시대(The Age of Design)’다”

이어지는 4편은 제3부. 문명과 기록 ‘기자의 주석’이다.

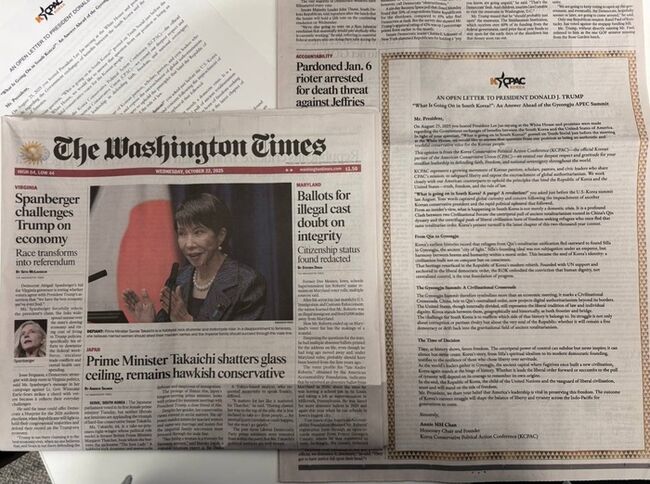

애니 챈 “한국 자유 지키는 데 美 리더십 필수”… 美일간지에 공개 서한

애니 챈(Annie MH Chan·한국명 김명혜) 한국보수주의연합(KCPAC) 명예의장 겸 설립자가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 보내는 공개서한이 미국 보수 성향 일간지 ‘워싱턴 타임스(The Washington Times)’ 22일(현지시간)자 1면에 기고문 형태의 광고로 게재됐다. 미국보수연합(CPAC) 공식 파트너인 KCPAC(Korea Conservative Political Action Conference) 설립자의 기고문은 미국 보수 진영 핵심 관계자들이 한국의 현 상황을 어떻게 인식하고 있는지 재고한다는 점에서 향후 미국 측 반응이 주목된다.

애니 챈 “한국 자유 지키는 데 美 리더십 필수”… 美일간지에 공개 서한

애니 챈(Annie MH Chan·한국명 김명혜) 한국보수주의연합(KCPAC) 명예의장 겸 설립자가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 보내는 공개서한이 미국 보수 성향 일간지 ‘워싱턴 타임스(The Washington Times)’ 22일(현지시간)자 1면에 기고문 형태의 광고로 게재됐다. 미국보수연합(CPAC) 공식 파트너인 KCPAC(Korea Conservative Political Action Conference) 설립자의 기고문은 미국 보수 진영 핵심 관계자들이 한국의 현 상황을 어떻게 인식하고 있는지 재고한다는 점에서 향후 미국 측 반응이 주목된다.

[기획특집 ④] AI 자본주의와 국가의 귀환 … “산업주권 → 설계정치”

[기획특집 ④] AI 자본주의와 국가의 귀환 … “산업주권 → 설계정치”

北, 극초음속 '화성-11마' 시험발사한듯…韓방공망 무력화 의도

北, 극초음속 '화성-11마' 시험발사한듯…韓방공망 무력화 의도

다음 주 초 '강추위'…강원 산지에는 '한파주의보' 가능성

다음 주 초 '강추위'…강원 산지에는 '한파주의보' 가능성

AI학습에 쓴 뉴스 저작권 정당 대가는 얼마…국회서 세미나 열려

AI학습에 쓴 뉴스 저작권 정당 대가는 얼마…국회서 세미나 열려

밝은 표정의 김혜성, 토론토행 전용기 탑승…WS 출전할 듯

밝은 표정의 김혜성, 토론토행 전용기 탑승…WS 출전할 듯

[포토] 캄보디아에서 인천공항으로 송환된 한국인 구금자

[포토] 캄보디아에서 인천공항으로 송환된 한국인 구금자

[영상] 민주당 고발에 대한 <한미일보> 공식 입장문

[영상] 민주당 고발에 대한 <한미일보> 공식 입장문

[박필규 칼럼] 정치에 의한 전략적·정신적 안보 공백을 경계한다

[박필규 칼럼] 정치에 의한 전략적·정신적 안보 공백을 경계한다

목록

목록