“세율이 만든 지도, 관세가 설계한 질서” 트럼프 전 대통령이 ‘Tariff Seal’을 들고 세계 설계도를 눌러 찍는 장면. 관세는 더 이상 세금이 아니라, 산업·통화·군사·기술을 엮어 국가의 위치를 재배치하는 권력의 언어가 되었다. 한미일보 그래픽트럼프는 관세를 세금이 아니라 명령문으로 썼다. 부과는 “너는 내 질서 밖에 있다”는 경고였고, 면제는 “너를 내 시스템 안에 들인다”는 승인 절차였다. 그의 관세정책은 세수를 걷기 위한 조치가 아니라, 국가 간 관계를 재배치하는 도구였다. “Tariff for Leverage”, 즉 관세를 협상의 지렛대로 삼는 그의 방식은 2018년 미·중 무역전쟁을 통해 완성됐다. 25%의 고율 관세는 재정 확보가 아니라 중국 중심의 공급망을 미국 중심으로 다시 짜기 위한 구조적 신호였다. 트럼프는 관세를 경제의 언어로 포장했지만, 실제로는 권력의 언어로 사용했다.

“세율이 만든 지도, 관세가 설계한 질서” 트럼프 전 대통령이 ‘Tariff Seal’을 들고 세계 설계도를 눌러 찍는 장면. 관세는 더 이상 세금이 아니라, 산업·통화·군사·기술을 엮어 국가의 위치를 재배치하는 권력의 언어가 되었다. 한미일보 그래픽트럼프는 관세를 세금이 아니라 명령문으로 썼다. 부과는 “너는 내 질서 밖에 있다”는 경고였고, 면제는 “너를 내 시스템 안에 들인다”는 승인 절차였다. 그의 관세정책은 세수를 걷기 위한 조치가 아니라, 국가 간 관계를 재배치하는 도구였다. “Tariff for Leverage”, 즉 관세를 협상의 지렛대로 삼는 그의 방식은 2018년 미·중 무역전쟁을 통해 완성됐다. 25%의 고율 관세는 재정 확보가 아니라 중국 중심의 공급망을 미국 중심으로 다시 짜기 위한 구조적 신호였다. 트럼프는 관세를 경제의 언어로 포장했지만, 실제로는 권력의 언어로 사용했다.

그의 관세는 가격정책이 아니라 위치정책이었다. 누가 안쪽에 있고 누가 바깥에 있는가, 그 순서를 정하는 수단이었다. 트럼프는 무역을 단순한 수출입의 문제가 아니라 국가의 서열 구조로 인식했다. 그래서 그는 경제학자의 언어가 아닌 설계자의 언어로 세계를 다뤘다. 관세는 수익이 아니라 구조의 문제였고, 국경이 아니라 권력의 좌표를 재설계하는 문법이었다.

그러나 한국의 관료와 언론은 이 문법을 전혀 읽지 못했다. 2025년 한미 무역회담에서 트럼프가 언급한 “Up front investment”는 선(先)이행, 즉 미국 중심 공급망에 먼저 정렬하라는 요구였다. 하지만 관료들은 이를 “3500억 달러 현금 납입”으로 받아 적었고, 언론은 그 숫자를 그대로 제목으로 옮겼다. 외교의 언어가 권력의 문법이라는 사실을 이해하지 못한 채, 세율을 숫자로 환산해 보도한 것이다.

정부는 그 오역을 ‘성과’로 포장했고, 기자들은 “한미 투자 합의 타결”, “3500억 달러 대미 현금 투자”라는 제목을 경쟁하듯 내걸었다. 그들은 ‘Up front’가 명령인지, 요구인지, 조건인지조차 구분하지 못했다. 번역의 실패가 정책의 실패로 이어졌고, 정책의 실패는 다시 국민 앞에서 ‘성공’이라는 이름으로 포장됐다.

정치적 해석이 정책이 되고, 언론의 무지가 국익을 포장하는 통역정치의 전형이었다.

“Up front”는 돈이 아니라 신뢰의 순서였다. 트럼프가 말한 것은 “Show me loyalty first”, 즉 “먼저 행동하라”는 것이었다. 그러나 우리는 그 문장을 “지금 내라”로 바꿔 버렸다. 한 단어의 오독이 한 나라의 외교를 뒤흔든 셈이다.

트럼프식 언어의 핵심은 행동이 곧 계약이라는 인식이다. 그는 말보다 순서를 보고, 그 순서가 곧 신뢰의 증거라고 믿는다. 그 언어를 읽지 못한 나라의 외교는 언제나 ‘번역된 복사본’에 머물게 된다.

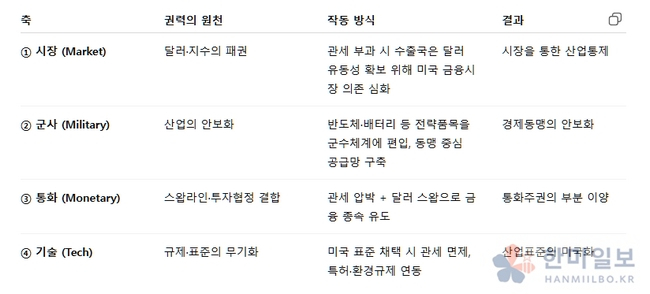

트럼프 관세협상 4대 매트릭스

트럼프의 관세정책이 국가 재배치로 이어진 힘의 원천은, 그가 관세를 단일 정책이 아닌 복합 통치수단으로 설계했기 때문이다.

그는 시장, 군사, 통화, 기술의 네 축을 하나의 구조로 묶었다. 시장에서는 달러와 주가지수를 통해 통치했고, 군사에서는 산업을 안보 체계로 편입시켰다. 통화에서는 스왑라인과 투자협정을 결합해 금융 질서를 통제했고, 기술에서는 표준과 규제를 무기화했다. 이 네 축은 서로 맞물리며 트럼프식 ‘산업주권의 헌법’을 완성했다.

그러나 이 관세정책은 대외정책이자 동시에 내부 전쟁이었다. 트럼프가 맞선 대상은 중국만이 아니라, 월가 금융권력과 미국 내부의 딥스테이트였다. 그는 ‘America First’를 내세웠지만, 실제로는 ‘Global Finance Last’를 실행했다.

관세를 통해 자본의 자유를 제한하고, 제조업의 귀환을 유도하며, 국가의 설계권을 금융에서 산업으로 되돌리는 싸움이었다. 그의 목표는 세계화를 주도해온 금융 네트워크를 정치의 통제 아래 두는 것이었다.

그 싸움의 본질은 세율을 통한 금융 통제였다. 월가는 자유시장을 말했지만, 그 자유는 통제 없는 권력의 또 다른 이름이었다. 트럼프는 그 언어를 부정하고, 관세를 새로운 규율의 문법으로 제시했다. 시장이 아니라 생산을 중심으로 국가를 다시 세우겠다는 구상이었다.

그러나 미국 내부의 금융 엘리트와 관료 네트워크는 그를 ‘반시장주의자’로 몰았고, 국제 언론은 그의 관세를 ‘보복’으로 단정했다. 실은 그 관세가 세계를 재설계하고 있는 중인데도 말이다.

달러는 법이 되고, 공급망은 군사동맹이 되며, 스왑은 통제장치가 되고, 기술은 규범이 된다. 트럼프의 관세정책은 세율이 아니라 권력의 인프라였다. 그는 세금을 올려 국경을 닫은 것이 아니라, 세율을 통해 세계의 구조를 다시 열었다.

관세는 경제정책이 아니라 권력 설계의 도구였고, 미국은 그 도구를 통해 산업의 재배치도를 완성했다.

한국이 여전히 관세를 ‘세율’로만 이해한다면 우리는 번역된 문장 속에 머무를 수밖에 없다. 트럼프의 관세는 숫자가 아니라 설계였고, 그 설계의 언어를 해독하지 못한 국가는 결국 남이 쓴 구조 속에서 살아가게 된다.

관세를 읽는다는 것은 단순히 숫자를 세는 일이 아니라, 그 숫자가 말하는 질서를 해석하는 일이다. 트럼프의 관세는 경제가 아니라 정치의 언어였고, 그는 세율로 세계를 통치했으며, 언어로 산업을 재배치했다. “Up front”, 그 한 단어가 던진 질문은 단순하다. “너희는 어디에 설 것인가.”

#트럼프관세협상 #UpFront논란 #TariffForLeverage #한미무역 #산업주권 #DesignSovereignty #딥스테이트 #월가금융권력 #경제통치 #한미일보기획특집